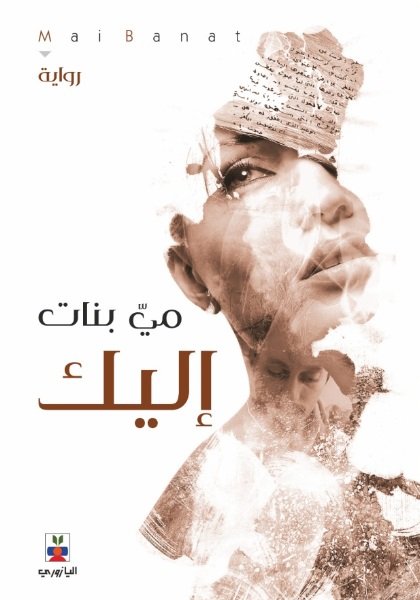

إليك

- سنة النشر: 01 Jan 1970.

- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.

- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

فعلى الغلاف الأخير كَتَبَتْ المؤلفة تخاطبُ الشهيدَ غسان كنفاني، الذي استُشهد في تفجير خطط له، ونفذه الموساد الأسرائيلي في 8 تموز 1972 ببيروت، تقول « لا أظن سقوطي من نجمةٍ صغيرة مرَّت في أفقك كان عبثا. وأنا أقرأ رسائلك تلك تعثرتُ بقلبك .. أبيض. أبيض.. كانثيال الياسمين في الصبح. وبكيتُ كل نرْجسة ذبلت في انتظار حروفٍ لم تصل. فصرتُ بعضَها. ولم أجدني إلا وأنا أحاول كتابة بعض ما يليقُ بنبْضكَ الذي لا يخفُتُ. « ويبدو أن المؤلفة، صاحبة هذه الكلمات، قد ذابت في شخصية البطلة، التي اختارت لها اسم غادة، تيمُّنا بأن تكون كغادة السمان. وقد جاءَ هذا الاختيارُ موافقًا، ومطابقًا، لتوقُّعات القارئ الذي ما إن يمضي خطوة إثر الأخرى في قراءة النصّ حتى يكتشفَ أن غادة الوردي، التي تنحدر من أسرة فلسطينية يافاويَّة- قد وقعتْ على نحوٍ غير متوقع في عِشْق غسان كنفاني الكاتِب المبْدع، لا الشهيد المناضل الجَبْهوي فَحَسب. ولا يعرف القارئ شيئًا عن أسرار هذا العشق، ولا عن بداياته، إلا أنَّ إشارةً ما تَبْرز في الأفق تتضمَّنُ دلالةً على ذلك، فعندما كانت غادة الوردي طالبة في المدرسة شاركتْ في مسابقة في إلقاء الشعر، وظفرت بالجائزة الأولى، وَمُنحت عددًا من الكتب، ومن بين تلك الكتب نسخةٌ من روايته « عائد إلى حيفا «. ولا بد أنها قرأتها لعلمنا، مما تقدم ذكرهُ، وسبَق، أنها تحب القراءة. ومع أن القارئ يمر بهذه الإشارة مرور الكرام، إذ المكافأة شيء عاديٌ، لا استثنائي، إلا أن إشارةً أخرى سرعان ما تظهر لتضيف جديدًا، فقد اقتنتْ الفتاة، التي يتتبَّع الراوي مسارها الأكاديمي من المدرسة الأساسيَّة إلى الجامعة، فإلى احْترافها مهنة التدريس في مدرسة خاصَّةٍ (بحر المعرفة) من المدارس التي لا يفتأ أصحابُها يماطلون في دفع رواتب المدرسين، نسخة من روايته الأولى «رجالٌ في الشمس» وهي الرواية التي جرى تحويلها إلى سيناريو فيلم باسْم « المخدوعون « أخرجه الراحل توفيق صالح 1972. ولا يتوقّف الأمرُ، ها هنا، على ما ذُكر، فالفتاةُ- غادة الوردي- التي كانت تفضِّل دراسة الصحافة والإعلام، ويفضل والدها دراسة الآداب في الجامعة، تتخيَّر، من باب المجاملة، تخصُّص اللغة العربية، وفي القسم يتعرف عليها د. أحمد، الذي يدّعي – ولا يُعرف إنْ كان صادقًا في ادعائه - أن جدته لأمه من آل الوردي، فهي، تبعًا لذلك، من أخواله (اللزم) ولهذا يحاولُ الاقتراب منها، في ما يبدو وكأنه خطوة استباقية لزواجٍ على طريقة الأفلام المصرية القديمة. وفي الحوار بين الفتاة، وأستاذها، تقتربُ من غادة السمان اقترابًا أكبَر، يقول: -غادة، هل تعلمين؟ اسمك جميل. غادة! -كانت أمي تريد تسميتي فرَحَ. وهم أرادوا سلامة. -غادة أجمل، يكفي أنه على اسم غادة السمان الأديبة الشهيرة.عساكِ تصيرينَ مثلها يومًا. أنتِ تملكين مقوِّمات الكتابة. -غادة السمان؟ قرأتُ لها شيئا. أنا أقرأ كثيرا. ولكن أكثر من أقرأ له هو غسان كنفاني. أحببت حبَّ الوطن في ما يكتب. -كنفاني ليسَ بعيدًا عن غادة السمان -كيف؟ -ألم تقرئي رسائلَه إلى غادة السمان؟ لحسن حظكِ لديّ نسخةٌ من رسائلِهِ إليها في مكتبي. بعد ذلك قدَّم لها الكتاب الذي قرأته في شَغَف. فنشأ لديها، نتيجة الإحْساس بدنوِّها من عالم الشهيد العاشق، ونبْض قلبه، وبوْحهِ المتكرِّر، في الرسائل، التي زُعم أنه بعث بها باستمرار لغادة السمان، ضربٌ من الهوَس بغسان، فشرعت غادة الوردي تحيا على أمل أن تكون هي غادة السمان، أو أن تكون غادة السمان هي غادة الوردي. وهذا الشعور بثنائية الأنا، وَوَضْعية الانْفِصام، أو القِسْمة على شخصيَّتين، يجعلها حريصة حرصًا شديدًا على تتبع الحكاية التراسُلية، بين كنفاني والسمان من جهة، وتخفق في أنْ تتابعَ حياتها الخاصة بشكل طبيعيٍّ من جهة أخرى، إذ يَنْظر لها الآخرون وكأنها تعاني شيئًا من الشذوذ الذي ينمُّ عليه إخفاقُها في أنْ تجد من يتقدم لها خاطبًا، ولهذا تتجاوز الثلاثين ولمّا تجد من تقترن به، على الرغم مما يقع على مسامعها من عباراتِ الإطراء، والغزل، الذي يرقى إلى درجة التحرُّش. أما الدكتور أحمد، الذي يزعمُ أن بيْنَهما علاقة نسب، فقد تبيَّن أنه مراوغ، غايته التسلية لا أكثر، فقد أخبرتها مرام، زميلتُها في الدراسة، عن تقدمه لخطبة الدكتورة سلوى. وهذا الخبرُ وقع عليها وقوع الصواعق، وزادها شعورا بالإحباط « بماذا هي أفضل مني؟ أهي أجمل؟ أم أنه لا يريد الانتظار؟ هي لديها سيارة حديثة، وراتب محترم، وتسكن في أرقى الأحياء. عروس مثالية؟؟ أم لأنه رأى كمال الجمال في فساتينها القصيرة وساقيها الضخمتين ؟» (ص84) وأيّا ما يكُنِ الأمر، فإنَّ الظروف التي تحيط بغادة الوردي، والمشكلات التي تتواتر من حين لآخر، تجعلها أكثر لصوقًا بعالم غسان كنفاني، ورسائله المطَّردة لغادة السمان. وقد يشعر القارئ الذي يبحث في الرواية عما يسلي، ويشوِّق، بأن إسراف الكاتبة في إقحام عالم غسان كنفاني والسمان في روايتها (إليكَ) قد تجاوز المعقولَ والمقبول، وبدت الرسائل المقتبَسَة، والمكتوبة من غير اقتباس، وما يتعلق بها من ذكر لليوم والشهر والسنة من باب الحشو والفُضول. إذ لم يعْتد القراءُ على ظهور مثل هذه المراسلات بين شخصيتين، أو أكثر، من غير شخصيات الرواية. وهذا الجانبُ شغل الكاتبة عن جوانب أخْرى لم تعْطها ما تستحقه من الاهتمام، والعناية. فقد ذكرت لنا، على سبيل المثال، شيئًا عن مشكلة حسن، أحد صبية مخيَّم الحسين في عمَّان، وأن البطلة غادة قامت برفقة عدد من الزميلات المدرِّسات بزيارة البيت، ووصفت لنا كم هو مُهين أنْ يعيش الناس في بيوتٍ وضيعة كذلك الذي تعيش فيه أسرة حسن. وقد أفلح الوفد الزائر في إعادة الصبيِّ للمدرسة، واكتفت المؤلفة بهذا، دون أن تطوّر هذه الشخصية ليكونَ لها شأنٌ ما في الحكاية. وفي موقعٍ آخر تشير المؤلفة إشارةً موجَزة للوضع غير الطبيعي الذي يمر بفرح ،شقيقة غادة، وزوْجها الذي حرمها من الأمومة، ومن مواصلة التعلُّم، وهو وضعٌ يكاد يبلغ بهما مرحلة الانفصال بالطلاق، تقول غادة « أبي يغالب نفسه بفكرة أنكِ لم تطلبي الطلاق، فلماذا يخرب بيتك؟ وتعلق أيضا أنا لا أرى في هذا إلا البيتَ الخربَ «.و:» لم أعد أرى في عينيك أيَّ شوق للحياة. « ويُفْترض أن تسلط الكاتبة الضوء على مآلات هذا الوضع المتأزم؛ لأن الحكاية توشك أن تكون حكاية عائلة. فالجد(سلامة) الذي توفي، أوصى لابنه زاهر بالأرض- ولو أن الشرع لا يجيز ذلك؛ إذ لا وصيَّة لوارث- بشرط أنْ يستثمرها بما يعود على بقية أفراد الأسْرة- لا سيما البنات- بعوائد مجزية، ويأسف القارئ أسفًا شديدًا لأن هذه الملاحظة التي جرى التأكيد عليها في بداية الرواية تم تجاوُزها، ولم تعد الكاتبة لها إلا بإشارة سريعة من باب رفْع العَتَب. ومهما يكن من أمر، فإنَّ الكاتبة مي بنات تقتربُ في هذه الرواية اقترابًا أكبر من اللغة السردية العَفَوية، وتتجنَّب التقعُّر الذي غلَبَ على روايتها الأولى، وقصصها القصيرة، بيد أن المراوحة بين مستويين من مستويات اللغة، هما العامية والفصحى، لا سيما في الحوار، لم يخلُ- في الأحيان النادرة- من هفواتٍ يمكن تلافيها عند إعادة طباعة الرواية، ونشرها، في طبعة أخرى.